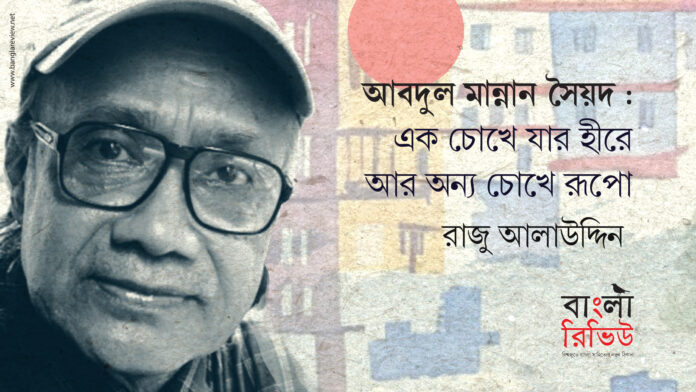

রাজু আলাউদ্দিন

পরাবাস্তববাদের ইশতেহার ঘোষিত হয়েছিলো প্যারিসে, ফরাসি ভাষায় ১৯২৫ সালে। কিন্তু ইশতেহার সেখানে ঘোষিত হলেও সত্যিকারের পরাবাস্তব রচনার সৃষ্টি হয়েছিলা ফরাসী নয়, বরং অন্যসব ভাষায়, অন্যসব দেশে। বলা যায় অনেক বেশি সাফল্য ও গভীরতার সঙ্গে স্প্যানিশ ভাষায় স্পেনের কবি লোর্কার কাব্যগ্রন্থে, কবি বিসেন্তে আলেইহান্দ্রের pasion de la tierra কাব্য গ্রন্থে এবং লাতিন আমেরিকা থেকে চিলির বিসেস্তে উইদোব্রোর Altazor-এ এবং পেরুর সেসার বাইয়্যেহোর কোনো কোনো কাব্যগ্রন্থে, একুয়াদরের প্রধান কবি হোর্হে কাররেরা আন্দ্রাদের কবিতায়। এরা ছাড়াও আরও কেউ কেউ আছেন । আর ক্যারীবীর অঞ্চলে এইমে সেজেয়ার ও রেনে দেপেস্ত্রের মধ্যে পরাবাস্তবের শৈল্পিক উচ্ছ্বলতাকে আমরা দেখতে পাই। এরা ছাড়াও দক্ষিণ আমেরিকার আরও বহু গৌন কবি রয়েছেন যারা এর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু এর গহনতাকে স্পর্শ করতে পারেন নি তেমনভাবে।

বাংলা ভাষায় সম্ভবত এর সংক্রাম শুরু হয়েছিলো তিরিশের দশকে। তিরিশের যে-কবির মধ্যে প্রথম, হয়তো বাংলা ভাষাতেই প্রথম, ঘনীভূত রূপে কবিতার এই ধারাটি প্রকাশিত হয়েছিলো তিনি বিষ্ণু দে আর যে বইটির মধ্য দিয়ে এর অভিপ্রকাশ সেটি উর্বশী ও আর্টেমিস। বিষ্ণু দের পর আর কারও আত্মার গহীনে পরাবাস্তববাদ এমন প্রবেশাধিকার পায়নি। দীর্ঘ তিন দশক পর বাংলা ভাষায় এই কাব্যবিশ্বাস আবার সত্যিকারের আদিম মত্ততা নিয়ে আবদুল মান্নান সৈয়দের আত্মাকে বির্দীণ করেছিলো। মূলত তাঁর জন্মান্ধ ধমনীতেই কল্লোলিত হতে শুনি পরাবস্তাব রক্তের মাতাল প্রবাহ। কবিতায়, দীর্ঘদিন এটিই ছিলো তার প্রধান ভর। ‘জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ’ থেকে শুরু করে ‘জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা’ এবং ‘ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ’ পর্যন্ত ছিলো এর ধারাবাহিকতা। মাঝে কয়েক বছরের বিরতির পর ‘পার্ক স্ট্রিটে এক রাত্রি’ এবং ‘মাছ সিরিজ’ এসে তিনি আবারও উচ্ছ্বলিত হয়ে ওঠেন। এর পরেও তার অনেক কবিতাগ্রন্থ বেরিয়েছে, কিন্তু সেগুলোতে পরাবাস্তবের জ্যোৎস্না কিংবা রৌদ্র– এর কোনটারই প্রবাহ আর ছিলো না। খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে না গিয়ে বলা যায় তার পরাবাস্তব পর্বের সমাপ্তি ঘটে এই বই দুটোর মাধ্যমে।

আমরা যারা আশির দশকে লেখালেখি শুরু করি তারা মান্নান সৈয়দের এই শেষ পর্বের সাক্ষী। মনে পড়ে কী প্রবলভাবে আমাদের কাউকে কাউকে তিনি উদ্দীপ্ত করে তুলেছেন এইসব কবিতার মাধ্যমে। যদিও পরবর্তী দুই দশকের কোন কবিই তার মতো পরাবাস্তব কবিতা লেখেননি। স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তি ইতিমধ্যে বদলে দিয়েছে শুধু ভৌগলিক মানচিত্রই নয়, সাহিত্যের মানচিত্রকেও। কিন্তু এই পরিবর্তন মান্নান সৈয়দের পরাবাস্তব পর্বের কবিতার প্রতি আমাদের আকর্ষণকে স্তিমিত করতে পারেনি। এর কারণ আমরা কেউই তাঁর মতো কবিতা না লিখলেও আমাদের আত্মায় তাঁর পরোক্ষ প্রভাবটা স্নেহের উত্তাপের মতো এসে পড়তো। এর কারণ পরাবাস্তব কবিতার মধ্যে দিয়ে বিশ্বব্যাপী কবিদের কবিস্বভারের যে উদ্বোধন ও উন্মোচন ঘটেছে তা কবিতার অন্য যে কোন ধারার (এখানে ধারা বলতে ismকেই বুঝাচ্ছি) চেয়ে ছিলো অনেক বেশি আগ্রাসী, কারণ পরা বাস্তববাদীরাই কল্পনার সবচেয়ে ঘনীভূত ও সুগভীর উৎসারনের পক্ষে ছিলেন সোচ্চার। ফলে তা বুনো জন্তুর মতোই আদিম ও অকৃত্রিমতার রৌদ্রে ছিলো পরিপূর্ণ। রৌদ্র বৃক্ষকে প্রভাবিত করে বৃক্ষ তাতে করে রৌদ্র হয়ে যায় না কিন্তু বৃক্ষের বিকাশের জন্য তা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মান্নান সৈয়দের কবিতার সঙ্গে আমাদের এবং পরের প্রজন্মের সম্পর্ক অনেকটা এই রকম। ফলে তাঁর মতো না লিখলেও এই কবিতাগুলোর রৌদ্র ও তাপ আমাদের জন্য অনিবার্য ও সহায়ক ছিলো।

আমাদের জন্য একই রকম অনিবার্য ও সহায়ক ছিলেন প্রাবন্ধিক গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দও। তাঁর ”দশ দিগন্তের দ্রষ্টা”, “ করতলে মাহদেশ” কিংবা ”শুদ্ধতম কবি” পড়ে তখনই মুগ্ধ হয়েছিলাম। আবার অবাকও হয়েছিলাম এই ভেবে যে এরকম মগ্ন এক কবির পাশেই কী করে সদা প্রজ্জলিত থাকতে পারে যুক্তি ও মননে সমৃদ্ধ এক বিশ্লেষণী সত্তা। তিনি পরাবাস্তব কবি না হয়ে অন্য কোন ধারার কবি হলে আমার কাছে তা এতটা বিস্ময়ের মনে হতো না। আপাতভাবে পরস্পরবিরোধী মনোবৃত্তির এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর উচ্চতায় তিনি হয়তো পৌঁছুতে পারেননি গভীরতার বিচারে, কিন্তু মান্নান সৈয়দের বিস্তার ছিলো বুদ্ধদেবের চেয়ে বহুগুন বেশি। মধ্যযুগের কবিদের সম্পর্কে খুব একটা না লিখলেও এদের তিনি জানতেন পরিস্কারভাবে। আধুনিক যুগের শুরুর কবি ‘ইশ্বরগুপ্ত থেকে শহীদ কাদরী’, ষাট, সত্তর এমনকি আশির দশকের বহু লেখক সম্পর্কে রয়েছে তাঁর প্রবন্ধ, নিবন্ধ এবং পুস্তকালোচনা। আর কেবল বাংলাদেশের লেখকই নয় তার নখদর্পনে ছিলো পশ্চিমবঙ্গের একেবারে সাম্প্রতিক লেখকরাও যাদের সম্পর্কে দেদার মন্তব্য ও আলোচনা রয়েছে। এই অর্থে জীবদ্দশায় তাঁর তুল্য সমালোচক বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে আর একজনও ছিলেন না এবং এখনও নেই। তিনি আধুনিক বাংলাসাহিত্যের প্রায় সম্পূর্ণ এক মানচিত্র এঁকে দিয়ে গেছেন আমাদের জন্য। এ কথা বলার কারণ এই যে বাংলা ভাষার বহু মুসলিম কবি সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গের সমালোচকদের কোন পরিপূর্ণ এবং অনুপুঙ্খ ধারণা নেই যা মান্নান সৈয়দের ছিলো। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বংশো্দ্ভুত লেখকদের সম্পর্কেও তাঁর ধারণা ছিলো পরিস্কার। আমার এই বক্তব্যের প্রমাণ আপনারা দেখতে পাবেন তাঁর রাশি রাশি দীর্ঘ প্রবন্ধের বিপুল অরণ্যে প্রবেশ করলেই। এই দিক থেকে সুকুমার সেনকে হয়তো অনেকেই তুল্য মনে করবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রথম পার্থক্য হচ্ছে এই যে সুকুমার সেন ছিলেন মুলত সাহিত্যের ঐতিহাসিক, সুগভীর সমালোচকের মন তাঁর ছিলো না। কিস্তু এটা মান্নান সৈয়দের ছিলো। আরেকটি পার্থক্য, মান্নান সৈয়দের কাছে ইসলামী বাংলা সাহিত্য বলে আলাদা করে দেখার কোন বিষয় ছিলো না যদিও তিনি বহু মুসলিম কবি লেখক সম্পর্কে লিখেছেন। কিন্তু সুকুমার সেনকে ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস’-এর বাইরে গিয়ে ’ইসলাম’ শিরোনামে আলাদা করে আরেকটি গ্রন্থ লিখতে হয়। অন্যদিকে, সাহিত্যিক বা শৈল্পিক গুরুত্বই ছিলো মান্নান সৈয়দের কাছে বিবেচনার একমাত্র মানদণ্ড, সেখানে হিন্দু বা মুসলিম পরিচয়টি কোনভাবেই মূখ্য ছিলো না। আর এই কারণে তিনি তাঁর উদার করতলে কেবল একটি দেশ নয়, একটি মহাদেশকে ধারণ করতে পেরেছিলেন।

কেমন ছিলেন তিনি সমালোচক হিসেবে? এ কথা সবাই জানেন যে তিনি কোন সাহিত্যতাত্ত্বিক ছিলেন না বা সমালোচনার ক্ষেত্রে কোন নতুন পদ্ধতির প্রবর্তনও করেননি। আধুনিক মার্কিন ও ফরাসী সমালোচনার জগতে বিশ শতকের দিকে বহু তত্ত্বের উদয় হয়েছে, সাহিত্যের নতুন ধারাগুলো চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে নতুন নতুন বিচারপদ্ধতি। আমার যদ্দুর মনে হয় তিনি সাম্প্রতিক এইসব ধারণা সম্পর্কে জানলেও এই বিচারপদ্ধতির ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না। তিনি ছিলেন, তাঁরই ভাষায়, আই. এ রিচার্ডসপন্থী। তাতে করে আমাদের মনে হতে পারে তিনি বুঝিবা নিজেকে নবায়ন করার প্রয়োজন বোধ করেননি কখোনো। আসলেও তাই। এবং সেটা তাঁর দরকারও ছিলো না। সমালোচনা তত্ত্বের কোন পেশাদার চর্চাকারীই তা করেন না। একেবারে দু’একজন ব্যতিক্রম বাদে। কিন্তু মান্নান সৈয়দ তাই বলে তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের লেখক কবিদের বৈশিষ্ট এবং প্রবণতাকে চিহ্নিত করতে কোন ব্যর্থতার পরিচয় দেননি। হয়তো নতুন কোন তাত্ত্বিক পরিভাষা বা অভিধা তিনি দান করেন নি, কিন্তু চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও নতুনত্বকে তিনি সনাক্ত করেছিলেন ঠিকই। কার্পণ্য ও অনুদারতা ছিলো তাঁর স্বভাবের বিরোধী। আমরা দেখতে পাবো সমালোচক হিসেবে তিনি তিরিশের লেখকদেরকে নতুন করে চেলে নিয়েছিলেন। বিবেচনা এবং পুনর্বিবেচনার মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের উল্লেখিত বহু লেখকের অনুল্লেখিত বহু প্রবণতা ও বৈশিষ্টকে দেখিয়ে দিয়েছেন। সমালোচনা তাঁর কাছে সৃষ্টিশীল সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন কর্মকাণ্ড ছিলো না। এ যেন তাঁরই ভাষায় ‘স্বপ্নমহল থেকে স্বপ্নমহলে প্রবেশ’ কিংবা ‘হিরে জ্বলছে তার এক চোখে/এক চোখে রূপো’। অথবা জীবনানন্দের প্রবাদতুল্য সেই বাক্যটিকেই একটু ঘুরিয়ে বলা যায় এ ছিলো তার ‘একই সত্তার দুই রকম উৎসারণ’।

বিভিন্ন সময় তিনি বিভিন্ন লেখকদের বই বা রচনাবলী সম্পাদনার সূত্রে যে সব দীর্ঘ প্রবন্ধ, রচনাপনঞী এবং টিকাটিপ্পনী লিখেছেন তা কেবল তাঁর বিপুল পাণ্ডিত্যের পরিচয়ই বহন করে না, একই সঙ্গে তা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়ে আছে তথ্যের নিপুন বিন্যাস এবং ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের গভীরতায়। এইসব সম্পাদনার বাইরে রয়েছে জীবনানন্দ দাশ, বেগম রোকেয়া, কাজী নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য লেখকদের সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলী। এগুলোর মধ্যে যে তথ্যের সন্নিবেশ এবং ক্রস রেফারেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিটি ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ রূপটিকে পাওয়ার যে পরিশ্রমী ও মেধাবী চেষ্টা তা এক কথায় বিস্ময়কর। এই মান্নান সৈয়দকে আমরা আবার কবে কার মধ্যে ফিরে পাবো জানি না।

শুধু দেশি সাহিত্য নিয়েই নয়, বিদেশী সাহিত্যের নানান দিগন্ত সম্পর্কেও ছিলেন সমান কৌতুহলী। যে পরাবাস্তব সম্পর্কে অসচেতন থেকেই লিখেছিলেন ‘জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ’, সেই পরাবাস্তববাদ সম্পর্কে তিনি শুধু সচেতন হতেই শুরু করলেন না, এ নিয়ে লিখতেও শুরু করলেন। লিখলেন আপোলেনিয়ার, ট্রাকল, নেরুদা, মন্তালে, ওডিসিয়ুস এলিতিস, ব্রেখট প্রমুখকে নিয়ে প্রবন্ধ। সমকালীন বিদেশী সাহিত্যের আন্দোলন ও লেখকদের নিয়ে এসব লেখায় তার নতুন কোন পর্যবেক্ষণ হয়তো ছিলো না, যেমনটা দেখা যায় অক্তাবিও পাসের প্রবন্ধে; কিন্তু তিনি পথিকৃতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন বাংলাভাষায় এদেরকে নিয়ে লেখার কারণে। আবার এসব লেখার মাধ্যমে তিনি তাঁর রুচির বিস্তারকেও আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে তাঁর মতো একজন প্রধান সমালোচক বিদেশী চিরায়ত সাহিত্য এবং লেখকদের সম্পর্কে আমাদের কৌতুহলকে খুব একটা জাগ্রত করার কোন চেষ্টাই করেননি। তাঁর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে রেখেছিলেন মূলত বিশ শতকের লেখকদের মাঝে। কেবল কবিতা অনুবাদের সূত্রে তিনি দু একবার কালের এই সীমা ও রুচিকে লঙ্গন করেছেন। তবে তারপরও তিনিই তো ষাটের একমাত্র লেখক যিনি পরবর্তী প্রজন্মের রুচি নির্মাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দায়িত্বশীল ছিলেন। তাঁর মতো আর কোন লেখক আছেন যিনি লেখালেখি ছাড়া আর কোন কিছুতেই বিশ্বাস করেন না? আমাদের কতো বড় বড় লেখক ছোট ছোট লালসার কাছে মর্যাদাকে বিকিয়ে দিয়ে বসে আছেন। কিংবা সহায়ক ভূমিকা পালন করছেন সাহিত্যিক দুর্বৃত্তায়নে। একেবারে কুৎসিত স্বার্থের বিনিময়ের প্রশ্ন না থাকলে আমাদের প্রবীণ লেখকরা তাঁর অগ্রজ কিংবা অনুজদের সম্পর্কে কোন মূল্যায়নে উদ্যোগী হন না। এই অর্থে আমাদের তথাকথিত বড় বড় বামন লেখকদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আমাদের একমাত্র অগ্রসরমান প্রতিবাদ।

এইসব মিলিয়ে আজ আবদুল মান্নান সৈয়দের সামগ্রিক অবদানের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে এর বিপুলতা ও গভীরতাকে আমরা বুঝতে পারবো। তাঁর এই অবদানকে কোনভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁরাই ভাষায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ করছি লেখাটি:

প্রবেশ করছি ধীরে মরনের ধবল প্রাসাদে–

মর্মর পাথরে তৈরি মেজে, ছাদ সময়ে বানানো।

মাথা ফেটে সব স্বপ্ন চূর্ণ-চূর্ণ পড়ে আছে যেন:

সবি খাবে বিশদ বিড়াল, কেবল কৃতিত্ব বাদে।

প্রকাশকাল: ২০১০